璀璨未来,光影织梦。在六月的盛夏,我们迎来了艺术学院数字媒体艺术系广播电视编导专业2025届本科生优秀毕业设计作品展。在这里,每一部作品都是一个独立的小宇宙,通过光影的交织,将观众带入一个个充满创意与想象的世界。

四年的大学生活,我们如同探索者一般,在广播电视编导的领域中不断探寻、学习、实践,每一步都是我们成长的印记。我们认真构思每一个剧本,捕捉每一个动人的瞬间,将生活中的点滴美好凝聚成一部部的作品。我们用热爱和努力,将灵感化为现实,将梦想照进生活。

在毕业设计展上,我们呈现的是无数个日日夜夜的灵感碰撞与创作磨砺。每一件作品都承载着我们的思考、情感与梦想,它们或温暖人心,或令人欢欣,或引人深思。我们希望通过这些作品,与观众分享我们的视角,感受我们的情感。我们也不断的学习与创新,为作品增添更多的创意和可能性。我们不断挑战自我,尝试新的表现形式和叙事方式,用作品传递出我们对世界更加深刻的观察与思考。

毕业,不仅仅是一个阶段的结束,更是一个全新旅程的起点。它象征着我们即将开始新的探索与追求,我们怀揣梦想与希望,迎接未来的挑战与机遇。愿每一位观众都能在这里找到共鸣,感受艺术的魅力。愿艺术学院数字媒体艺术系广播电视编导专业2025届的毕业生们,在新的旅程中,带着勇气和信心,迎接每一个挑战。在追梦路上,保持热爱,步履不停。

愿未来,繁花似锦。

一等奖作品

作者| 王旭冉

指导教师| 丰妍

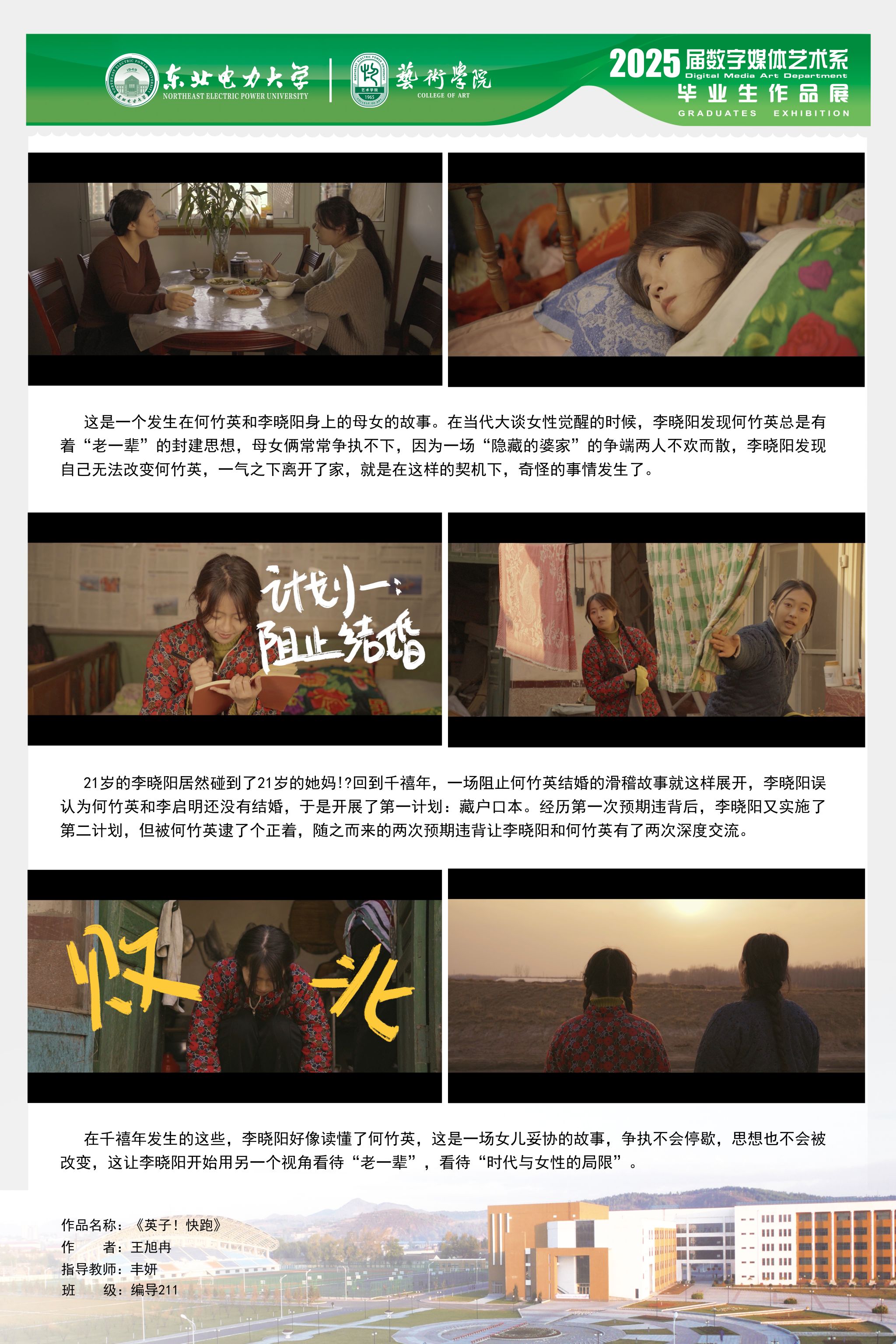

作品《英子!快跑》简介

《英子!快跑》以女性主义视角切入母女代际冲突,通过“时空穿越”的奇幻设定,让 21 世纪的女儿李晓阳回到母亲何竹英的年轻时代,试图以现代性别观 念改变母亲的婚姻选择。影片以轻喜剧风格呈现严肃议题,在幽默与温情中探讨 传统家庭观念对女性的束缚,以及两代女性在婚恋观、家庭角色上的激烈碰撞。 本片通过女儿对母亲年轻时代的干预,揭示女性在父权家庭结构中的被动处 境——母亲何竹英的“顺从”并非天性,而是时代局限下的无奈选择。影片最终 以和解收尾,暗示真正的女性解放需包含对历史语境的共情,而非简单批判上一 代女性的“落后”。

作者| 程姝宁

指导教师| 宋慧

作品《老师,请上链接》简介

高中生露露想要退学从事网红行业,班主任于老师决定家访。在家访过程中于老师发现露露一家已被网络文化所裹挟,全家将直播带货话术无缝融入对话。于老师错愕不已,意识到露露家庭被流量网红思想影响,价值扭曲、文化缺失严重。在于老师的耐心引导下,露露家庭逐渐意识到知识的重要性,最终决定放弃退学。家访结束后,于老师离开时意外暴露自己的隐藏身份 —— 拥有千万粉丝的正能量网红 “东北于哥”。他一直通过手机直播分享此次家访经历,告诉人们“想当网红不可怕,想火还得靠文化”。

二等奖作品

作者| 郭佳琪

指导教师| 路鹏

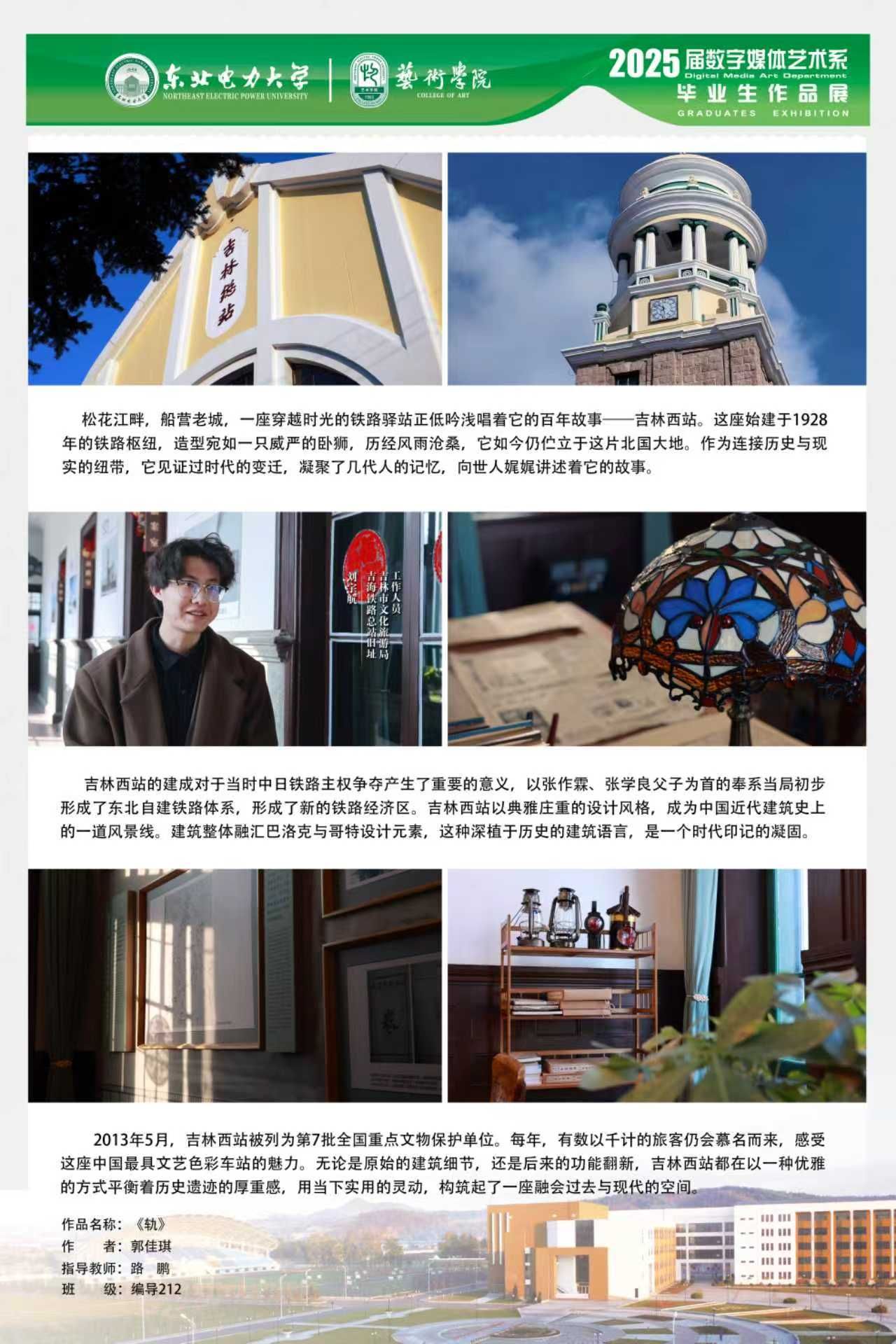

作品《轨》简介

微纪录片《轨》是在对建筑的影响叙事实验的基础之上,致力于探索研究建筑与文博类纪录片对于城市历史的呈现以及对城市文旅的推动作用,并为地方文旅融合、工业遗产的保护与再利用提供参考。吉林西站整体融汇巴洛克与哥特设计元素,建筑属折衷主义风格,融合西式建筑与中式建筑的特点。建筑外形如一头伏卧的雄狮,作为狮尾的钟楼是爱奥尼柱廊塔楼风格,其主体建筑为方石结构,屋顶铺设的琉璃瓦做工细致,站内一瓦一砖一廊一柱又皆浸染民国初年建筑初建时的韵味,车站的候车室、贵宾休息室等已修缮并改造为民国风情的展厅。西式建筑风格与中国传统元素相交融的吉林西站,纵观铁路建筑史都极为罕有,这一特性为微纪录片提供了独特的视觉符号与叙事切入点,使研究在探讨文化深度基础上兼具艺术价值的探索。

作者| 李霄雅

指导教师| 王珊珊

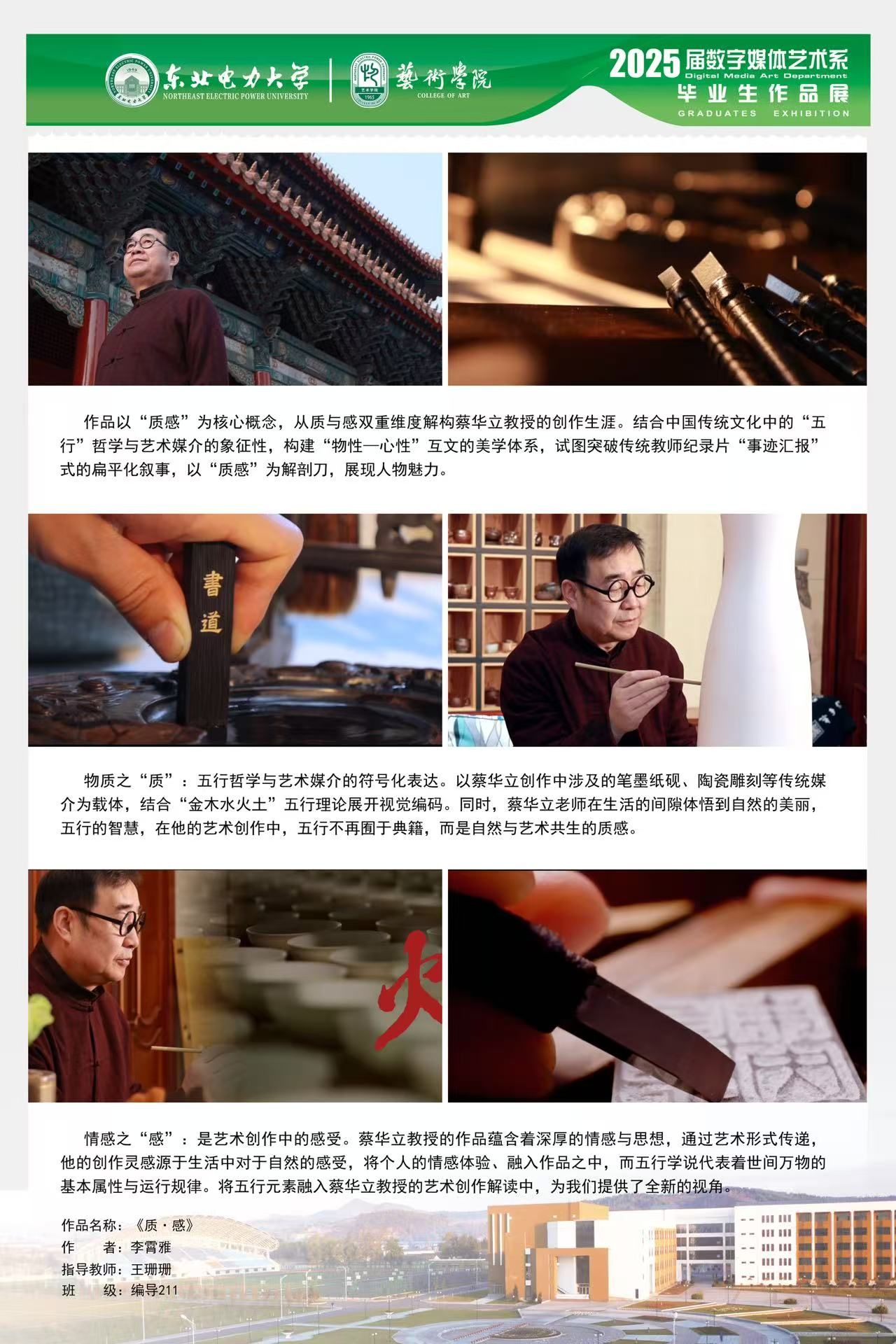

作品《质感》简介

《质感》是一部聚焦艺术创作中“物质与精神共生”的3分钟微纪录片,以东北电力大学蔡华立老师为核心,通过双线叙事诠释“质感”深层内涵。 明线以特写镜头呈现笔墨纸砚、陶瓷雕刻等载体的肌理之“质”,捕捉宣纸纹理、陶瓷釉光等细节;暗线记录老师对“金木水火土”的自然 之“感”,将水流灵动等感悟融入创作。影片以光影对比等视听语言的融合,串联起工艺细节与自然灵感,既致敬蔡华立老师的传统匠心,也借艺术创作为当代艺术与自然的对话提供诗意表达。

作者| 李一丁

指导教师| 丰妍

作品《滚蛋吧,大城市》简介

东北孩子生下来,好像就是为了离开家乡。本片讲述了吉林市女孩丁奕,来到了向往的大城市工作。但城市的繁华在她眼中,好像又和她无关,一个人在外生活,高压的工作,廉价的薪资,高昂的生活成本远超过繁华带给她的感受。丁奕选择辞职回到吉林就业,仔细看了看这座熟悉的小城。钢架、水泥墙和厂区腾起的烟气诉说着沉重的历史和安稳的生活,即使是陌生的街道,陌生的行人也让人亲切。松花江大桥的夜景和外滩也并无不同,家里两块钱的蛋糕卷和大城市大超市卖的一样香甜。吉林市,不仅有灯火阑珊的温暖,更有柴米油盐的充实。本片旨在以“重新定义故乡价值”为基点,着力呈现新时代吉林生活的美好,用松花江畔的生活失意和柔软乡愁的记忆共同编辑留吉发展的理性依据和情感动能,最终完成从“逃离东北”到“主动选择”的认知革命。

作者| 文亘

指导教师| 宋慧

作品《第七琴弦》简介

《第七琴弦》是一部以家庭关系、个人成长与情感纠葛为核心的现代都市题材剧本。故事通过家逸与父母之间的隔阂、与林与清的相遇,以及钢琴这一象征性物件的消失与重现,展现了人物内心的矛盾与挣扎。在当代影视创作中,家庭题材作品往往通过细腻的人物刻画和空间叙事来探讨代际冲突、身份认同等社会议题。本片通过家逸的视角,揭示了家庭秘密对个人成长的深远影响,同时借助林与清这一角色,探讨了现代年轻人对自我价值的追寻。

三等奖作品

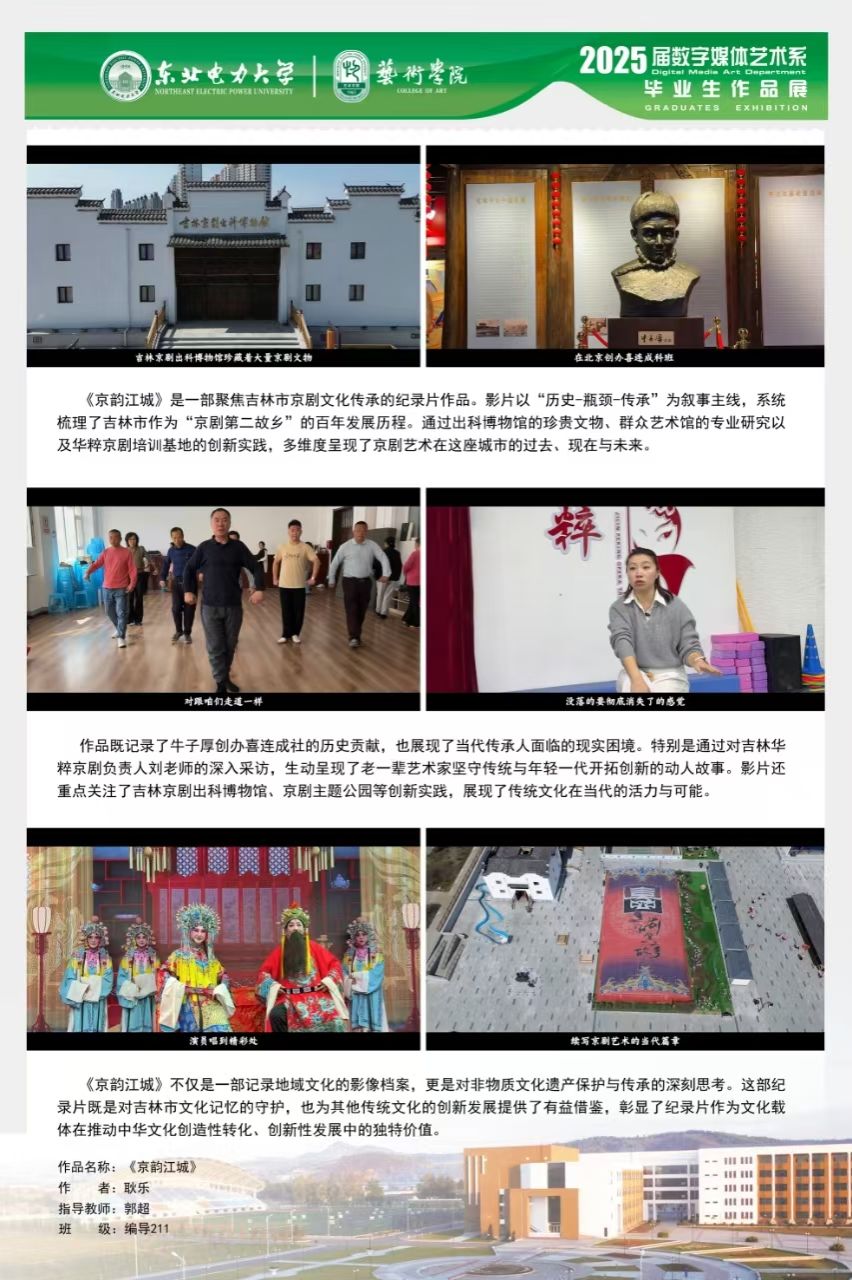

作者| 耿乐

指导教师| 郭超

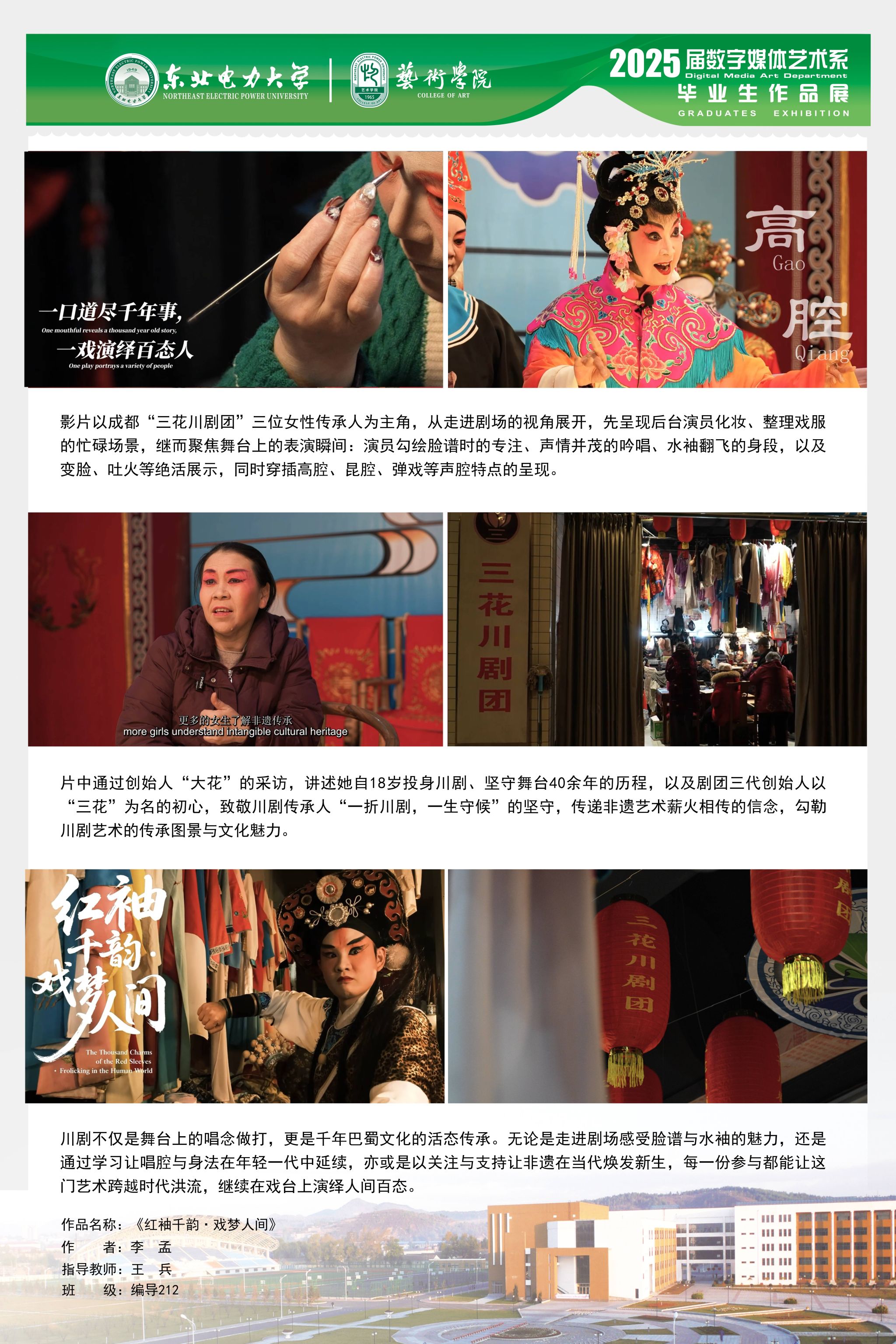

作者| 李孟

指导教师| 王兵

作品《红袖千韵·戏梦人间》简介

《红袖千韵·戏梦人间》以三花川剧团为叙事载体,用细腻的镜头呈现传统戏曲的当代生命力。以剧团创始人“大花”王小娟为叙事核心,她从18岁投身舞台的40余年坚守,串联起由三位女性组建剧团的起源故事。以“一折川剧,一生守候”的深情叩问作结,既向深耕非遗的传承人致敬,更邀青年群体在光影流转中见证文化根脉的延续,聆听传统艺术与时代共振的回响。

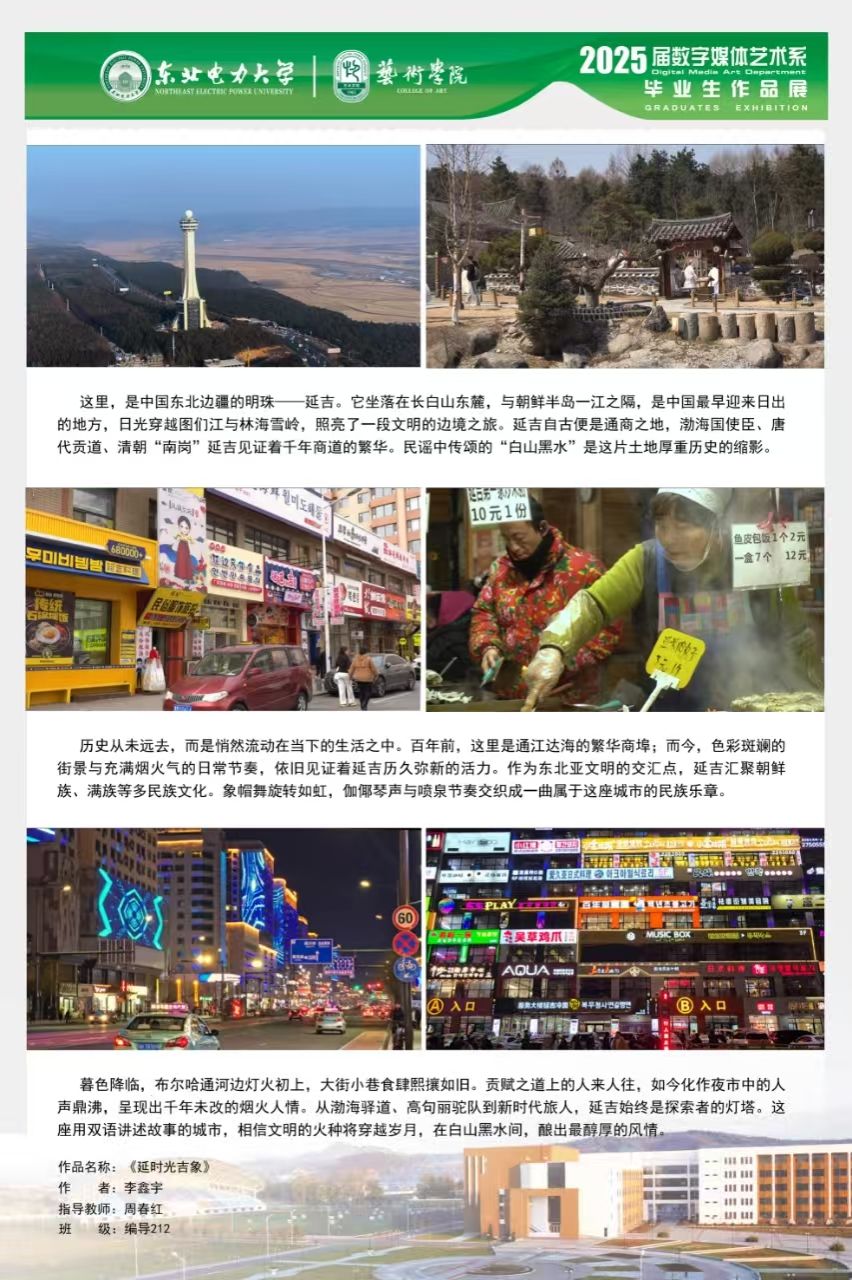

作者| 李鑫宇

指导教师| 周春红

作品《延时光吉象》简介

纪录片《延时光吉象》以延吉市的历史文化与现代风貌为主线,追溯其作为边疆要塞、商贸重地的历史记忆,结合长白山、图们江等自然景观与民俗风情,展现这座城市在多民族交流融合中的独特风貌。影片通过实地拍摄、街景观察与人文记录,描绘延吉从古代驿路到今日繁华都市的变迁轨迹,呈现其历史积淀与现代生活的交织。作品旨在让观众在光影流转中感受延吉的历史厚度与时代脉动,同时为边疆文化与民族融合的城市形象提供新的传播视角。

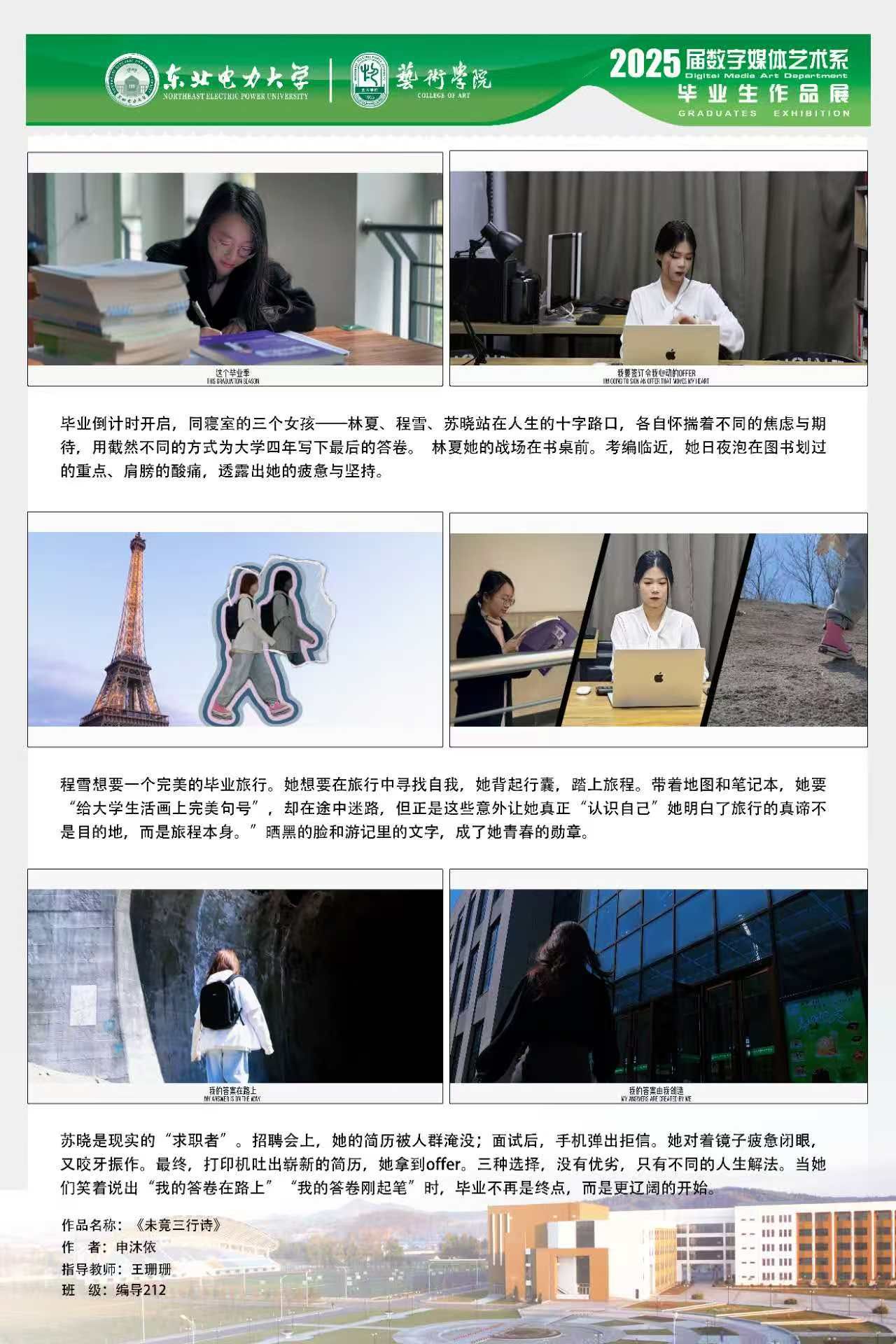

作者| 申沐依

指导教师|王珊珊

作品《未竟三行诗》简介

毕业季的十字路口,三位同窗女生踏上截然不同的征途。林夏将理想倾注于笔尖,在字里行间搏击选调生考试,倒计时的滴答是她紧绷的心弦;程雪背起行囊拥抱未知,手绘的地图与迷路的现实碰撞,在偏离导航的荒野中寻找自我坐标;苏晓穿梭于求职市场的洪流,精心打磨的简历与冰冷的拒信交锋,在写字楼的镜面中凝视多重可能的自己。一支红笔,一本笔记,串联起她们在迷茫中的挣扎、碰撞与坚持。她们或伏案疾书,或跋涉山野,或直面挑战,在各自的道路上书写着非标准答案的青春答卷。

优秀奖作品

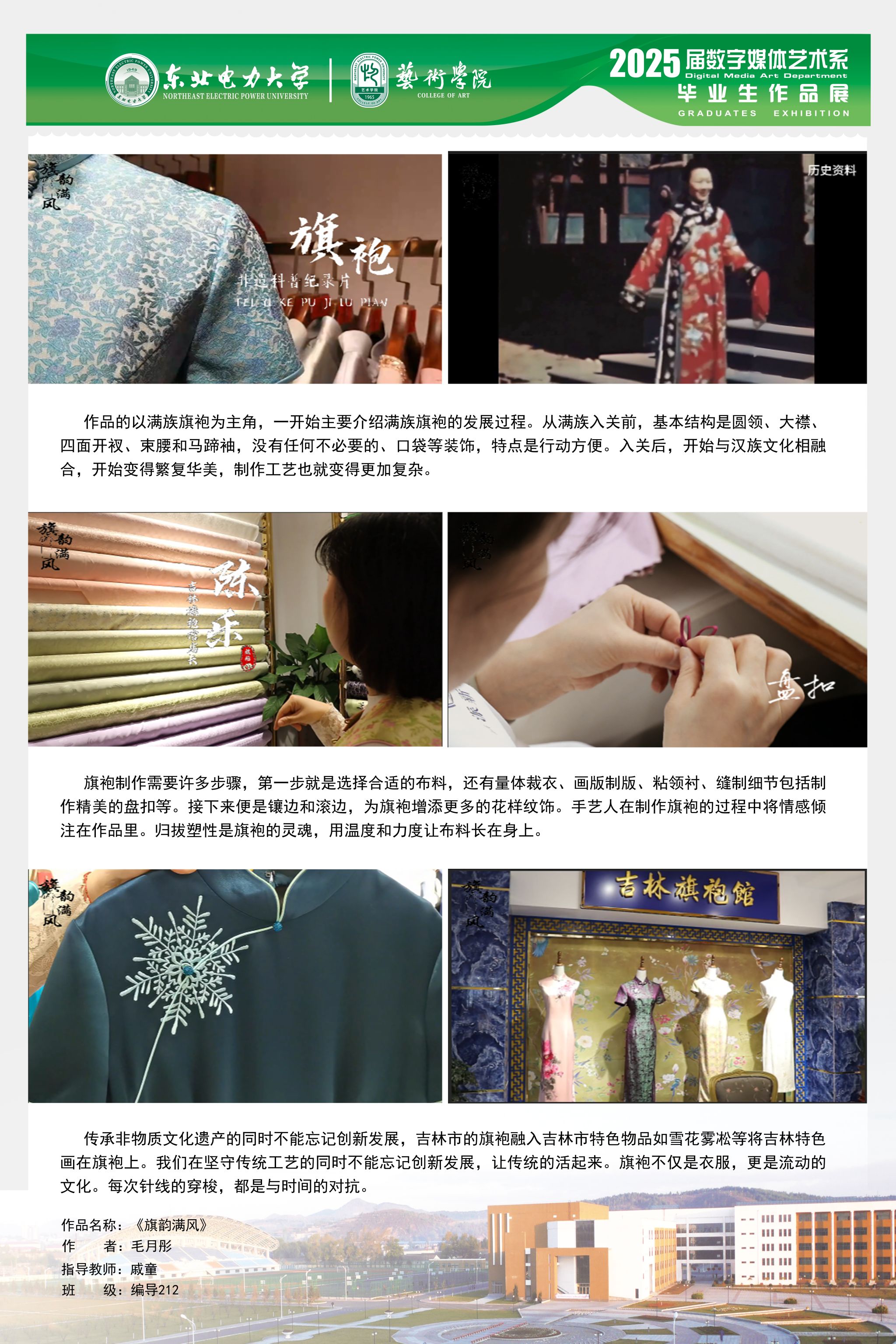

作者| 毛月彤

指导教师| 戚童

作品《旗韵满风》简介

微纪录片《旗韵满风》将镜头聚焦于满族的旗袍文化,深入挖掘这一古老民族独特的服装文化魅力与深厚底蕴。影片以细腻的视角,展现了满族旗袍的发展历史、旗袍的制作工艺、新时代服饰创新等文化元素,通过记录满足旗袍的坚守与创新,呈现出满族文化在时代浪潮中的传承与发展。片中既有对满族旗袍发展历史的追溯,让观众领略到满族旗袍的历史底蕴;也有对满族旗袍制作工艺的记录,如盘扣、滚边等,展现了满族人民的智慧与创造力。同时,通过不断融入新鲜元素发展创新满族旗袍,让满族旗袍变得鲜活。将吉林市雾凇、雪花等特色元素融入旗袍,为满族旗袍注入新的活力。《旗韵满风》不仅是一部关于满族旗袍的影像记录,更是一次对民族文化根脉的探寻与致敬,希望借此唤起人们对传统文化的关注与热爱,让满族旗袍在新时代焕发出新的光彩。

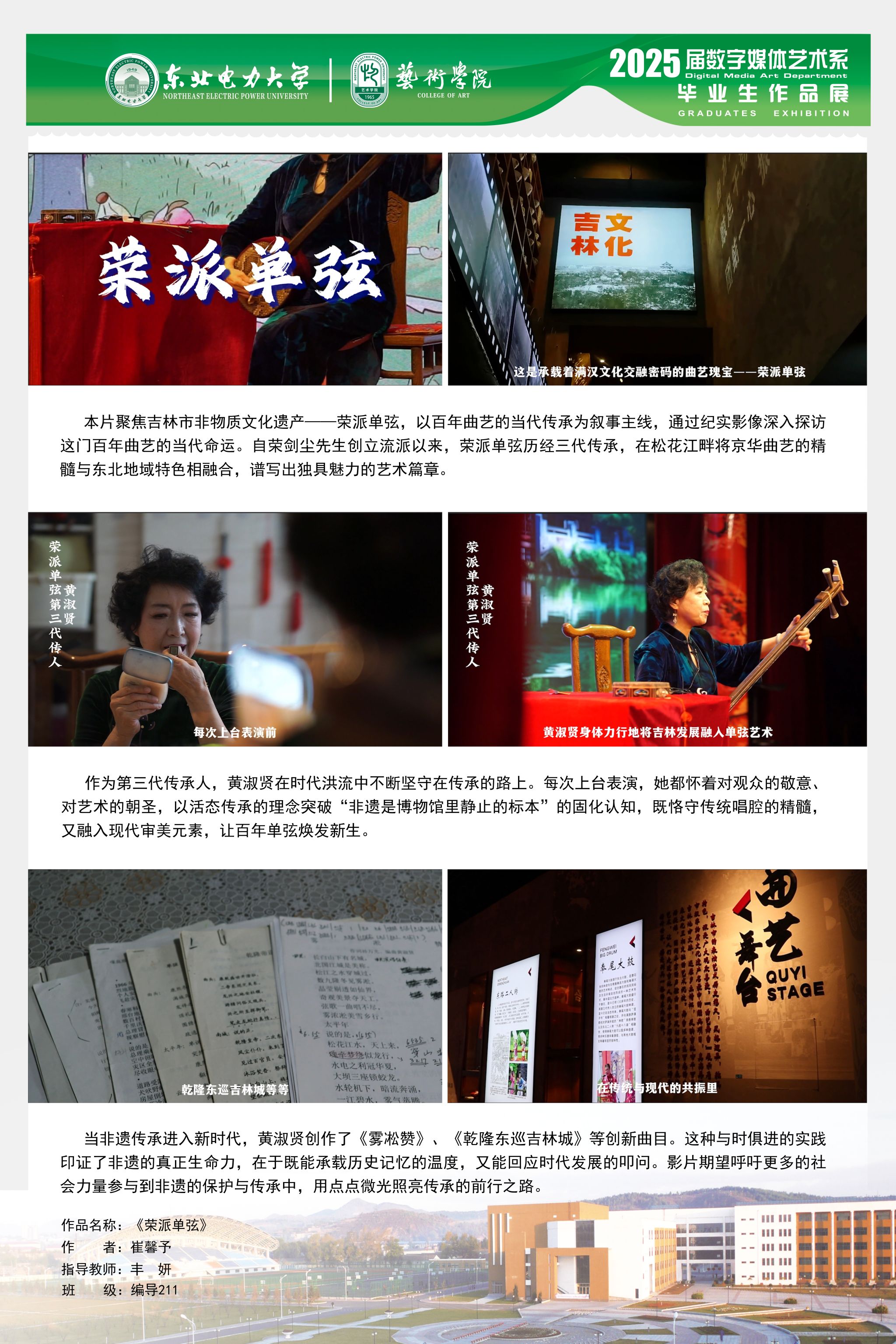

作者| 崔馨予

指导教师| 丰妍

作品《荣派单弦》简介

本片聚焦吉林市非物质文化遗产——荣派单弦艺术,以非遗传承下的吉林声音作为切口,通过纪实镜头深入探访这门百年曲艺的当代命运。影片以传承人口述为经,以琴弦声韵为纬,在悠扬的弦声里编织出一幅动态的文化图景——既有既有传承人指尖拨动琴弦的温度,也有传统唱腔与现代审美的碰撞。影片不仅是对传统曲艺的深情礼赞,更是以青年视角探索现代非遗发展的创新实践,让百年单弦在新时代焕发新生,为东北地域文化的活态传承提供生动范本。

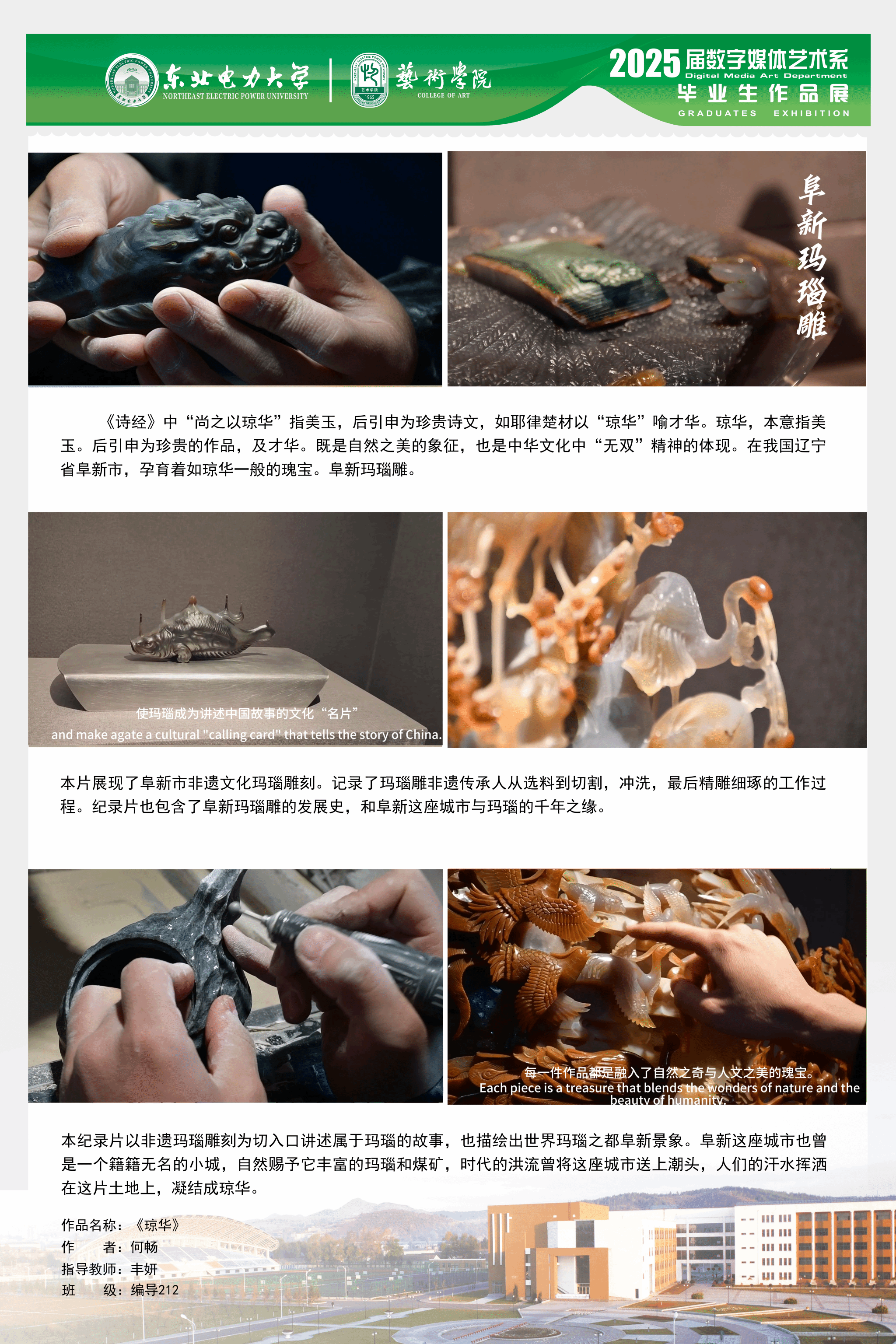

作者| 何畅

指导教师| 丰妍

作品《琼华》简介

纪录片《琼华》向观众展现阜新市非遗文化玛瑙雕刻。玛瑙雕刻的独特的魅力,正是它的自然与人文交织而成的诗意的对话。它既是地质奇迹的延续,也是人类智慧的凝练。这二者相互成就,演绎出了无数令人惊叹的故事。阜新玛瑙雕作为阜新本地的非遗传统文化,依靠阜新当地的天然资源优势,积累了深厚的玛瑙雕刻经验。本片记录了玛瑙雕非遗传承人从选料到切割,冲洗,最后精雕细琢的工作过程,同时展现阜新玛瑙雕的发展史和阜新这座城市与玛瑙的千年之缘。

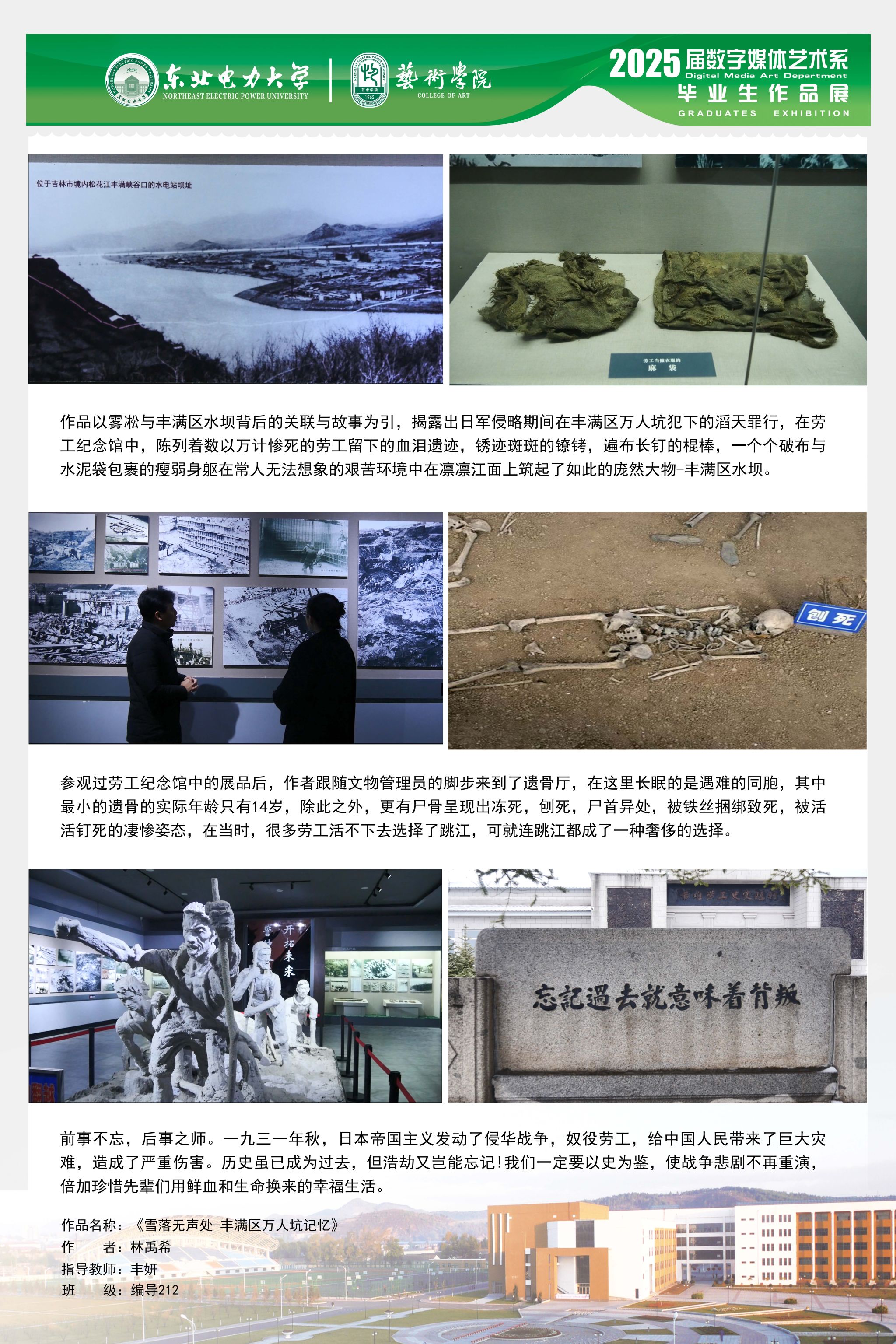

作者| 林禹希

指导教师| 丰妍

作品《雪落无声处—丰满区万人坑记忆》简介

纪录片《雪落无声处——丰满区万人坑记忆》,以吉林市丰满区万人坑遗址历史记忆为主,探讨丰满大坝与雾凇景观的关联及其背后鲜为人知的历史为辅,通过实地走访、历史资料与专家访谈,揭示大坝建设过程中劳工的悲惨遭遇与万人坑的形成,同时展现了大坝建成后对当地自然景观与经济发展的深远影响。旨在唤起公众对这段历史的关注,铭记劳工的苦泪,化作后辈建设吉林的汗水,同时为吉林市的历史文化宣传提供新的视角。

作者| 袁子琪

指导教师| 陈丽娟

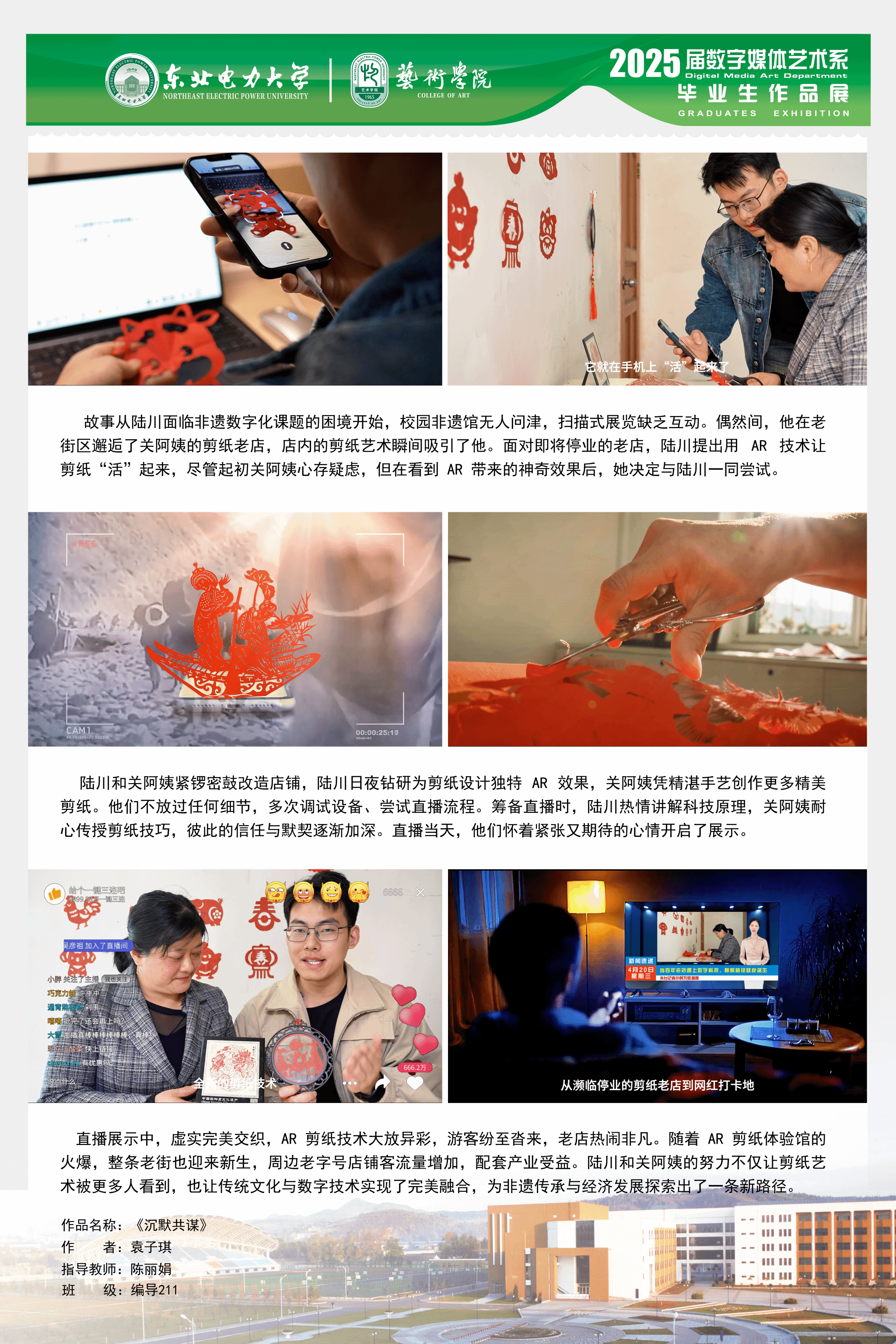

作品《沉默共谋》简介

即将毕业的大四学生陆川,为完成"非遗数字化"课题而四处奔走,意外结识了剪纸传人关阿姨。关阿姨经营着一家百年剪纸老店,这座见证了时代发展的老店,却因为跟不上时代节奏而渐失光彩,至经营不下去濒临倒闭的边缘。一次偶然路过,陆川走进店里被精美的剪纸作品吸引,决心帮助关阿姨将店面经营下去。陆川利用AR与互联网直播技术,实现剪纸的与时俱进,与关阿姨两人齐心协力将百年老店改造成AR剪纸体验馆,通过手机扫描激活动态民俗故事,实现老城区"破墙展馆"计划,带动周边老字号店铺复苏,让传统文化在新时代背景下焕发出新的生机与活力。